もっと浮世絵!

~べらぼうな絵師たち徹底解説~

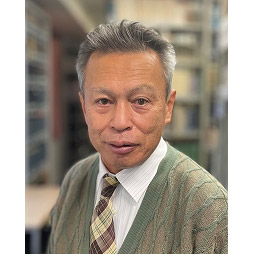

俳優、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」北尾重政役

橋本淳

太田記念美術館主席学芸員

日野原健司

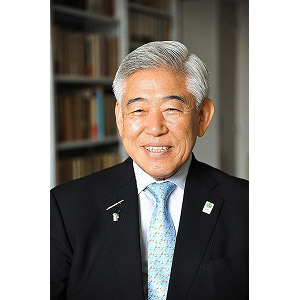

最終回に向けてますます盛り上がりを見せる、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」。主人公・蔦屋重三郎とともに、喜多川歌麿、葛飾北斎など、個性豊かな浮世絵師たちが登場し、江戸の文化と芸術の華やかさが描かれました。本講演では、ドラマで浮世絵師・北尾重政を演じた橋本淳さんと、太田記念美術館主席学芸員で

12/20(土) 13:30-15:00

浜中文一トークショー

~役者としての挑戦~

俳優、大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」朱楽菅江役 浜中文一

長年にわたり、舞台を中心に多彩な作品で存在感を放ってきた浜中文一さん。芸能界入りのきっかけや俳優としての転機、舞台・ドラマでの表現の変遷、そして大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺」出演の舞台裏まで、これまでの“表現者”としての歩みを、浜中さんご自身の言葉で語っていただきます。

12/31(水)まで配信中

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」考証・指導陣が語る「江戸LIFE大解剖」

吉原風俗考証

山田順子

所作指導

花柳寿楽

江戸ことば指導

柳亭左龍

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」では、リアルに再現された「江戸」が注目を集めています。現代の私たちにとってなじみがあるようで、新鮮な発見も多い江戸の世界。蔦重たちが話す“江戸ことば”や、江戸の風俗、吉原の花魁たちの文化や背景、所作などについて、制作チームの先生方による解説と、制作のこだわりや撮影の裏話もお話しいただきます。最終回に向けて、ドラマがもっと楽しみに!

11/9(日)~ 10:30-12:00

途中回からも楽しめる

江戸の花形メディア王の蔦屋重三郎とは?

歌人、現代歌人集会理事長

林和清

2025年の大河ドラマの主人公は、江戸時代のメディア王ともいわれる蔦屋重三郎(1750‐1797)。この蔦屋重三郎が見出し、いきなりスター浮世絵師となった東洲斎写楽。しかしその実態は謎につつまれています。わずか約10か月の短い期間に役者の大首絵で大人気となり、忽然と姿を消したその正体はいったい誰なのか? おもしろいエピソード満載の90分をお楽しみください。

視聴期間:お支払日から30日間

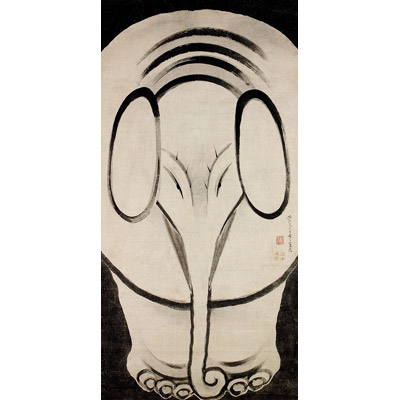

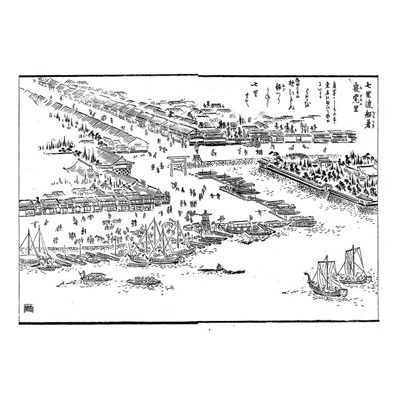

日本の美術と印刷 12選

大阪国際大学教授

村田隆志

印刷は、本来なら一人にしか届けられない美術を大勢で共有できる技術です。初期の段階には、色が使えないなどの制約も多かったものの、その枠の中で芸術家たちは創意工夫を発揮し、豊かな世界を作り出しました。浮世絵や漫画など、印刷を経た美術は、今や世界を魅了するもの。大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺」が放映されているこの記念的な年に、「印刷」というキーワードで、日本の美術の魅力をご紹介します。

10/25(土)~ 10:30-12:00

途中回からも楽しめる

お江戸にタイムスリップ

~浮世絵コードの謎解き~

日本ユネスコ協会連盟 個人会員

牧野健太郎

北斎さん歌麿さん、そして広重さんの街を歩いてみます。これまでにない浮世絵の見かたの講座です。江戸庶民の興味・関心はどこにあったのか。作品のすみずみまで目を配って江戸時代をよみがえらせます。世界に愛される「浮世絵版画」を現在のデジタルの技術を使って拡大し、隅々までのぞいてみると、美しいお江戸の知恵や生活の息吹、彼らの楽しみや洒落までが、まるでお江戸からの隠された暗号・謎解きのように見えてきます。

途中回からも楽しめる

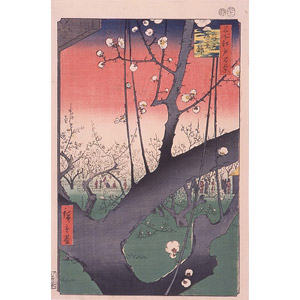

知っておきたい!日本の美術

~歌川広重「名所江戸百景」~

大阪国際大学教授

村田隆志

歌川広重「名所江戸百景 亀戸梅屋舗」

美しい自然と四季折々の美に恵まれた日本は、長い歴史の中で多くの美術品を伝えてきました。特に、大阪を中心とする関西圏は古来文化の中心地だったために、多くの作品が伝えられています。この講座では、日本が世界に誇る「これだけは知っておきたい」日本美術の名品をご紹介しながら、鑑賞ポイントもお知らせします。

視聴期間:お支払い日から30日間

歌麿と写楽

京都国立博物館名誉館員

狩野博幸

大河ドラマ『べらぼう』の主人公である蔦屋重三郎(蔦重)は、その生涯において、ふたりの巨大な浮世絵スターを生み出しました。美人画の喜多川歌麿と、役者絵の東洲斎写楽です。蔦屋とふたりの関係を探るとともに、その作品を深く鑑賞しましょう。

10/14(火)~ 13:00-14:30

途中回からも楽しめる

江戸の仏教―揺れ動く神仏習合

仏教研究家・元国士舘大学教授

眞柴弘宗

幕藩体制下の仏教について探求します。江戸幕府は、仏教を保護しつつ、統制するという政策を推進し、寺院を封建社会機構の中に組み入れたように考えられます。その代表的なものが「寺院法度」です。(本寺・末寺の関係、寺格の区別、僧侶の階級、学問の奨励等)また、檀家制度の問題、俳仏論の展開、キリスト教徒および日蓮門徒の不受不施派に対する弾圧、町人生活の興隆に伴う思想・文化、そして、平民仏教の唱道(高僧)等について解説します。

10/21(火)~ 13:00-14:30

途中回からも楽しめる

江戸珍奇本の世界

岩瀬文庫から江戸時代を読む

名古屋大学名誉教授

塩村耕

岩瀬文庫は、西尾の商人岩瀬弥助(1867~1930)が、地元の市民文化の向上を願い、莫大な資金と長い歳月と人並み外れた情熱とをかけて、独力で築き上げた私設図書館に由来します。まず文庫に残された大量の古書店の書簡から、古書収集の裏にどんな悪戦苦闘があったのかを学びます。そして弥助の努力のおかげで後世に残された本には、ほかでは見られない書物が多いので、その中から特徴ある書物を選んで、写真版で読みます。今やかえりみられることの少なくなった古書に目を向けることは、新たな時代を生きる指針となるかもしれません。最終回では実地に岩瀬文庫を見学します。

10/24(金)~ 10:30-12:00

途中回からも楽しめる

江戸の人情を読む 古書簡の世界

名古屋大学名誉教授

塩村耕

古い手紙は冷凍保存された人間関係です。さいわい日本には古人の筆蹟を重んずる伝統があり、優れた内容の古書簡が大量に残されています。それらを読み解くことによって、昔の人が社会の中で何を思い、どのように生きたのか、最も直接的に体感することができます。本講座では、毎回2~3通の古書簡を取りあげ、原本の写真版で読解します。まず、くずし字を読むようになると、読書の世界が大きく広がります。さらに、江戸時代の初期から幕末まで、さまざまな人たちの人間性に触れることによって、〈見ぬ世の友〉が数多くできることでしょう。

10/10(金)~ 10:30-12:00

途中回からも楽しめる

江戸の古文書に親しむ

國學院大學兼任講師

髙見澤美紀

江戸時代は膨大な量の文書が作られた時代です。法令や願書・報告書など相手に伝えるための文書から、契約書としての証文、勘定帳や日記などのあらゆる場面において文書は欠かせないものでした。この講座では江戸時代に書かれたさまざまな古文書を読み解きながら、江戸時代の人びとのくらしにふれていきます。入門講座ですので比較的読みやすいくずし字で書かれた短い文書を数点取り上げる予定です。テキストは講師のオリジナルです。

10/28(火)~ 15:30-17:00

途中回からも楽しめる

江戸時代の古文書を読む

―古文書から村の掟や庶民生活を覗いてみよう―

東洋大学名誉教授

白川部達夫

江戸時代は庶民が歴史の表舞台に現れた時代でした。寺子屋が発達し、読み書きが世界でも希なほど普及しました。このため多くの記録が残されています。これらの古文書は、崩し文字で書かれてありますが、これを読み解くことで、その生活を知ることができます。

10/16(木)~ 13:00-14:30

途中回からも楽しめる

古文書に親しもう ~飛彈大原騒動の記録『夢もの語』を読む~

岐阜県歴史資料保存協会顧問・元岐阜県歴史資料館館長

小川敏雄

『夢もの語』は明和8(1771)年から寛政元(1789)年にかけて飛?で起きた大原騒動の記録である。大原彦四郞・亀五郎親子2代にわたる飛彈代官・郡代の支配に対し不満を持った農民たちが立ち上がり、各地で集会を開いたり江戸に出て老中や勘定奉行へ駕籠訴や駆込訴をしたりして闘った。この騒動の中心的人物の一人であった大沼村(高山市丹生川町)忠治郎が書いたのが『夢もの語』であり、本講座では岐阜県図書館蔵の写本を使用する。比較的、読みやすい字体であり、みんなであるいは個々に読み合いながら読解力をつけるとともに、騒動に対する理解も深めていきたい。

1/6(火)~ 10:00-12:00

江戸時代の古文書をよむ

愛知大学綜合郷土研究所研究員

橘敏夫

古文書に書かれたくずし字を読むことができたら楽しいと思いませんか。くずし字に慣れていただくことを目標に講座を進めます。テキストには江戸時代の史料を用い、地元の歴史や文化なども学びます。

1/8(木)~ 10:30-12:00

古文書に親しむ

~江戸のくらし・文化~

元高等学校教諭

坪井俊三

古文書に興味があるものの、読み解くことが出来ないという初心者の方向けの講座です。江戸時代の人々の暮らしや文化などを読み解きながら、当時の足跡をたどります。

10/22(水)~ 10:30-12:00

途中回からも楽しめる

古文書入門

京都府立大学特任講師

竹中友里代

おもに江戸時代に書かれたくずし字を読み解いていきます。文字のくずし方には一定の法則や読み解くコツがあります。くずし字用例辞典などを参考にしながら、1字1字丹念に読み解き、全体が解読できると声を出して読み上げます。漢文のように上下逆転して読んだり、頻繁にでてくるフレーズもあります。昔の人の書き言葉である「候文(そうろうぶん)」に慣れ親しみ、訴訟での交渉の進め方や当時の人々の日常生活・祭などの年中行事などに触れ、古文書解読の基礎知識を学びます。

10/16(木)~ 10:30-12:00

途中回からも楽しめる

江戸・東京を歩く

歴史研究家

伊藤誠男

ビルが林立し、すっかり都市化された現代の東京。でも、少し目を凝らして見ると、そこ彼処に、古い江戸時代や懐かしい近代の東京の姿がまだまだ残っています。例えば、江戸城(現皇居)、小石川をはじめとした大名庭園、隅田川の流れ、浅草の賑わい、少し郊外に出れば、古くからの神社仏閣などなど。

途中回からも楽しめる

大江戸再発見ウォーク

~楽しみながら江戸を極める~

考古学者

橋本敏行

話題の「江戸」を歩いて知るー東京に残る江戸の痕跡を、歩いて探して掘り起こす。 3キロ弱・2時間程度の歩きやすい距離とペースで歩きます。

10/8(水)~ 10:30-12:30

途中回からも楽しめる

戦国大名ゆかりの地を訪ねる

~津島街道編~

東海学園大学非常勤講師

石田泰弘

尾張国は織田信長、豊臣秀吉をはじめ数多くの戦国大名を輩出しました。津島街道沿いには、信長、秀吉ゆかりの地はもちろん、福島正則、蜂須賀正勝など戦国大名のゆかりの地があります。今回ゆかりの地を訪れ、各地の歴史をたどります。

10/11(土)~ 13:00-16:00

途中回からも楽しめる

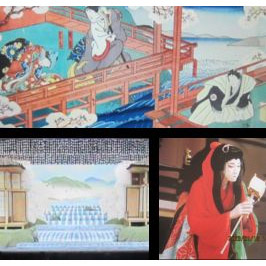

江戸の芝居

~歌舞伎の楽しみをさぐる~

東海学園大学客員教授 南山大学名誉教授

安田文吉

文吉先生の楽しいお話と鑑賞で、歌舞伎の魅力を存分にご紹介します。

10/10(金)~ 10:30-12:00

途中回からも楽しめる

歌舞伎の楽しみ

歌舞伎学会会員

丹羽敬忠

人形浄瑠璃中興の祖・近松半二の名作「妹背山婦女庭訓」を紹介しております。2025年4月期からは、この演目のハイライト、三段目の「山の段」(歌舞伎では「吉野川の段」)です。雛鳥と久我之助の悲恋物語はシェークスピアの「ロメオとジュリエット」を彷彿とさせる名場面です。

10/2(木)~ 10:30-12:00

途中回からも楽しめる

浮世絵による「仮名手本忠臣蔵」の世界

古典芸能解説者

葛西聖司

これがわかれば「仮名手本忠臣蔵」がもっと楽しめる!3つの恋と3つの事件・・・本当は秘密にしておきたい作品の見方を、元NHKアナウンサー、古典芸能解説者の葛西聖司さんがご紹介します。江戸時代より人気の高い演目で、現在も歌舞伎や文楽、落語でも演じられます。当時より人々は何に熱狂し、どのように演じ語り継がれてきたのか。全段の見どころを浮世絵を使いながら解説します。

視聴期間:お支払い日から30日間